喜欢研究历史的人一定知道载沣这个人,他的全名是爱新觉罗·载沣。醇亲王爱新觉罗·奕譞第五个儿子,光绪帝载湉同父异母的弟弟。爱新觉罗·载沣在世的时候机智聪明,很受他父皇的喜爱,大臣们也很信任他。他曾经还被选中赴德道歉,因为相比其他人来说,他的身份更为特殊,比其他亲王更为尊贵。这就为他后来的人生埋下了伏笔。

爱新觉罗·载沣(1883年2月12日—1951年2月3日),字伯涵,号静云,晚年自号书癖,改名载静云,清宣宗道光帝之孙,醇亲王爱新觉罗·奕譞第五子,光绪帝载湉异母弟,宣统帝溥仪生父,清朝宗室,于宣统年间任监国摄政王。载沣生于北京太平湖醇亲王府内。

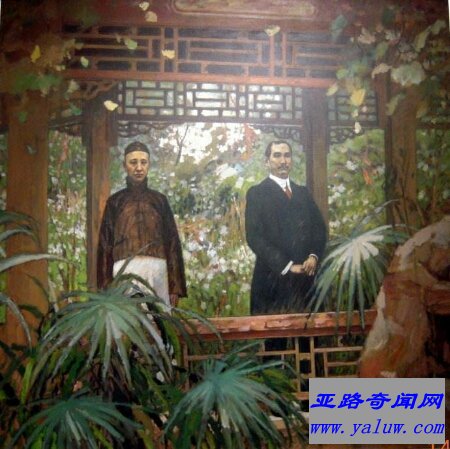

光绪十六年(1890年)袭王爵,成为第二代醇亲王。因义和团运动中德国公使克林德在北京被杀,他于光绪二十七年(1901年)被委派充任头等专使大臣赴德国道歉谢罪,拒绝德皇跪拜要求,坚持大义。光绪三十四年(1908年)任军机大臣。同年11月其子溥仪入承大统,载沣任监国摄政王。

2载沣为何不自己篡位当皇帝

爱新觉罗·载沣,曾经在清朝最后的三年间即1908至1911年担任监国摄政王的职位,这个职位的设立是为了代替他的长子当时还只有三岁的宣统帝溥仪处理政事而建立的,因此在这三年间载沣是实际上的最高统治者。但是这个职位却令载沣感到非常痛苦和忧虑,甚至可以说是他生命中最黑暗的三年。因为他不仅要承受来自朝野上下的巨大压力,而且还要维护当时岌岌可危的清政府的统治。

载沣当上执政王首先要处理的就是袁世凯的问题。袁世凯是在戊戌变法中靠出卖维新派而发家的官僚,深受在位慈禧太后的信任和青睐。当时的袁世凯手握军政大权,位列军机大臣要位,在朝廷中有很大的势力。

3爱新觉罗·载沣的人物评价

作为权倾一时的末代王爷,载沣的一生既是幸运的,又是不幸的。幸运的是他年少就承袭醇亲王爵,一路官运亨通,20岁就监国摄政,又贵为宣统帝之生父,可谓是手握王爵,口含天宪。但不幸的是他生在风雨飘零、激烈动荡的清朝末年,在执政的三年里,他多灾多难。这三年,是他一生最遭难的时期。清朝皇族中很多人认为他庸碌无能,只是一个窝囊书生,毫无政治才能,不配做摄政王,大清的江山断送在他们兄弟父子手中。

“冰冻三尺,非一日之寒”。清廷倒台的历史责任,非载沣一人能承担。面对清皇室气数已尽、回天乏术的局面,即使是一位资质甚佳、政治经验老到的政治家也很难力挽狂澜,更别说从政历练不足、缺乏魄力、能力有限的载沣。在晚清这种急剧嬗变的复杂环境中,载沣虽不能挽救清廷倒台的命运,但也能迅速看清形势,较识时务。

4载沣如何为家族创造善终奇迹

人们其实都忽视了,正是在这个窝囊王爷手中,“下岗”了的满清皇族却成功地实现“软着陆”,全身而退,创造了帝王这个行业中的奇迹。古今中外,皇帝这个金领职业莫不伴随着巨大风险,而下岗皇帝的命运一般只有一个默认选项:斩草除根。在高喊进步、自由的共和狂飙中,包括法兰西、英格兰等国的君主,其曾经高贵的头颅都被以人民的名义切下;俄罗斯的罗曼诺夫家族则更是被灭门焚尸。